Crítica: Mulheres do Século 20

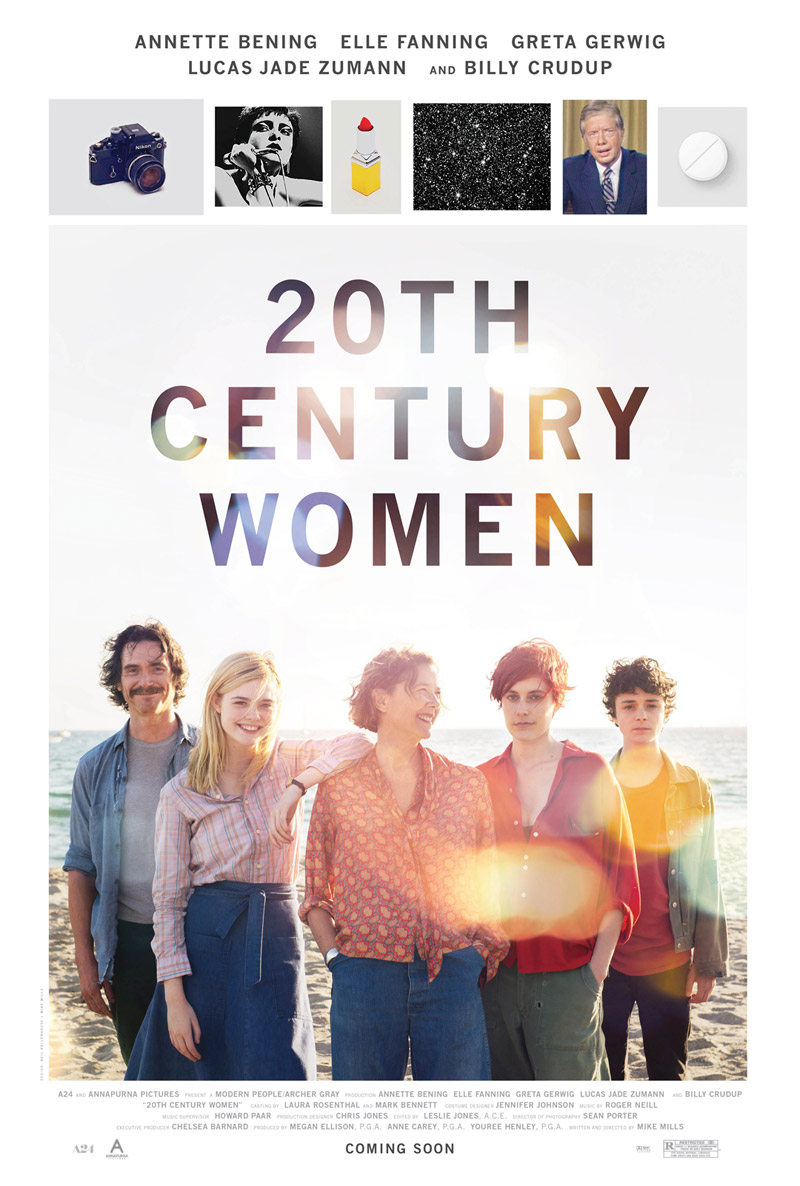

Mulheres do Século 20 (20th Century Women)

Direção: Mike Mills

Elenco: Annette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning, Billy Crudup e Lucas Jade Zumann

Se pergunte sobre as mulheres que fizeram parte da sua vida e ajudaram no seu desenvolvimento como pessoa. Nossos desejos e experiências são filtrados fundamentalmente pelas atitudes femininas que passaram pelas nossas vidas, sejam elas vindas de nossas mães, namoradas, esposas, filhas ou amigas. Obviamente, por questões maternas, a pergunta seria de uma obviedade lúdica, mas em pleno ano de 2017 em que direitos e sentimentos femininos ainda são tratados como por menores, nada mais importante (para aqueles que parecem terem nascidos de uma manjedoura) testemunharem também uma parte de seus conflitos e dramas neste Mulheres do século 20, surgindo como uma pequena análise de pensamentos e gerações diferentes influenciando diretamente a transição para a vida adulta de um homem.

Assim, conhecemos o jovem Jamie (Zumann) vivendo com a mãe Dorothea (Bening, bela e sublime como ponto de equilíbrio) nascida nos anos 20, a aspirante a fotógrafa e feminista Abbie (Gerwig), nascida nos anos 50 e o artesão – e mecânico – William (Crudup). Um grupo ao mesmo cúmplice e homogêneo em seus conflitos ainda contando ainda com a presença da jovem Julie (Fanning), nascida nos anos 60, como interesse amoroso de Jamie, cuja amizade entre eles é quase um pacto inquebrável por parte dela.

Contextualmente falando, me permito dizer que o longa remete por momentos ao dinamarquês A Comunidade, “como uma terapia em grupo, um mosaico social e de maneira homogênea, mas cada um mantendo sua individualidade distinta”, mas ao mesmo tempo criando uma atmosfera leve, contemplativa mas não necessariamente enfraquecendo as situações em si. Assim também remetendo ao cultuado Quase Famosos , por também contar com um jovem como protagonista (e as influências em seu desenvolvimento) e a presença do ator Billy Crudup.

Iniciado na cidade de Santa Barbara na Califórnia no ano de 1979, o longa do diretor Mike Mills se apresenta como um retrato, uma pincelada de pensamentos dentro de uma narrativa delicadamente simples, sem grandes saltos e soando como episódios interligados pela sua temática sem jamais deixarem de soarem como uma unidade narrativa coesa. Onde o roteiro do próprio diretor trata como mote principal (não único) o relacionamento entre mãe e filho cheio de cumplicidade e sensibilidade em que ambos tentam se tornarem menos estranhos para o outro, num mundo de constantes mudanças. Principalmente por se tratar de um adolescente, que vê a figura materna com idolatria, mas ao mesmo tempo com certa decepção por uma “inércia” da mãe em não “tentar” ser feliz (algo que somente quando adultos e ao nos pormos em suas devidas posições, entenderemos os motivos, a dificuldades e o quanto nossos antecedentes passaram como indivíduos).

Uma mulher tornando-se mãe tardiamente parecendo sempre tentando compensar a solidão de alguma maneira ao se por no lugar do filho adolescente, mesmo aos 55 anos. Mas ao mesmo tempo dando total liberdade para suas escolhas e o espaço que o filho precise. Assim, ao vermos o jovem sendo flagrado por falsificar a assinatura da mãe para matar aula, a mesma, em vez de tratá-lo com algum tipo de violência, apenas indaga suas razões e tenta compreender suas ações. Para simbolizar o relacionamento e a tal cumplicidade e seus respectivos conflitos, a direção introduz uma narração em off dos personagem se alternando e explicando suas lembranças e visões – representados, por exemplo, pelo fato de ambos crescerem em épocas de grande turbulências.

Todas a histórias são tratadas como um diário, uma cápsula do tempo hereditária permeada de vida. Vida esta, como a própria personagem transmite ao filho recém nascido, será grande de amores, belezas, paixões e significados. Todavia, mantendo certa tristeza com “Um coração partido é uma boa lição sobre o mundo” e “Perguntar sobre a felicidade é um passo para a depressão”, também são relatos transmitidos de maneira atemporal, e prevendo as mudanças pessoais e sociais que virão pela frente. Tanto para Jamie quanto para Abbie, cujas ideologias e desejos sofrerão mudanças bruscas com um mundo pós-punk e pré-Aids, governado pelo conservadorismo de Reagan (ao mesmo tempo Dorothea vai aprendendo com o cenário social atual, por exemplo, com uma maior independência feminina e métodos contraceptivos).

Se o choque cultural e conflitos entre mãe e filho é algo quase inevitável (acentuada pela própria idade da mãe), a dinâmica com Abbie (Gerwig como sempre cativante) surge de maneira interessante por virem de influências completamente diferentes. Salientado pelos dramas devido aos riscos da de uma gravidez de Abbie, ao mesmo tempo em que confronta um comportamento de um mundo em que o feminismo é visto (ainda hoje) uma histeria coletiva (onde a palavra menstruação é um tabu). Uma mulher em transição das festas para o amadurecimento profissional e pessoal. Portanto, como surgimento de Julie (primeiro conflito amoroso na vida de Jamie), tem um circulo simbiótico bem equilibrado e doce pela personagem ser tão conflitante quanto o protagonista por sua sexualidade aflorada e como encara seus relacionamentos com outros rapazes sendo quase um contra ponto de Jamie.

O diretor transforma sua narrativa completamente voltada para a contemplação e cada detalhe é importante na sua inserção e meditação. Assim a câmera constantemente é aproximada lentamente como seus Zoons in e out como nos convidasse a adentrar aquela família e cenário. Vivências alheias carregadas de nuances formadas por experiências culminando num cenário de personagens dimensionais, onde os conflitos são apresentados quase de maneira independente dentro da sua narrativa. Salientada pela fotografia de Sean Porter que usa uma iluminada palheta de cores vivas e quentes, predominando o amarelo, usualmente visto no figurino de Jamie (posteriormente no restante dos personagens) e surgindo praticamente em todas as cenas através de um elemento em cena.

Interessante também o tratamento do único personagem adulto masculino importante, pois é igualmente bidimensional com seus conflitos proporcionais aos femininos, sem jamais subjugá-las. Assim William é um homem por vezes solitário, com certa dose de melancolia ocultada numa camada de serenidade e bondade numa contida e boa atuação de Billy Crudup nunca conseguindo se estabelecer ao ir de um relacionamento a outro devido à sua falta de jeito com as mulheres. E o próprio Jamie iniciando seu processo de amadurecimento, com desejos aflorados, sendo transformado num jovem não apenas querendo saciar suas necessidades, mas suficientemente capaz de respeitar os desejos de Julie em não ceder inicialmente aos seus desejos – e também pela nobreza de se interessar sobre a importância do prazer feminino.

Se mantendo fiel a sua proposta de manter um panorama dentro tantas histórias e lutas femininas, Mulheres do Século 20 não apenas eleva suas personalidades a uma espécie de fábula individual sem qualquer resquício de ficção, mas ao mesmo tempo serve como gatilhos de histórias diariamente vivenciadas com muito mais veracidade, resignações e contrastes. E por mais egoísta e ignorante que a sociedade do século 21 ainda seja, todos fazemos parte dela.

Cotação 3/5

Rodrigo Rodrigues

Latest posts by Rodrigo Rodrigues (see all)

- Crítica: A Voz de Hind Rajab - 08/02/2026

- Crítica: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - 23/01/2026

- Crítica: Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (If I Had Legs I’d Kick You) - 05/01/2026

- Crítica: O Agente Secreto - 13/11/2025

- Crítica: Frankenstein - 02/11/2025